胡凌:从一颗豆子到骟鸡点豆腐出山

“一颗豆子圆又圆,推成豆腐买成钱。人人说我生意小,小小生意赚大钱。”

这首儿歌,我从小就耳熟能详,因为我很小的时候,父母就做豆腐卖。

不过,父母并没有像那首儿歌中所描述的那样赚了“大钱”,不仅如此,而且是连“小钱”也没有赚到。按照父亲的说法,是“耗子舔米汤——刚能糊到嘴!”

老话说:人间有三苦,打铁撑船卖豆腐!对这句话我深有体会。在我的印象里,父母最苦的日子,还是做豆腐卖的那几年。

那时候,父亲每天把从乡场上买来的黄豆用石磨碾碎后用水泡上,泡透后,再用石磨磨成浆状,然后把一口大铁锅放到灶火上,烧上灶、添上水,再把豆浆放到铁锅里煮,等煮得沸腾了,母亲就把拴有纱布的摇架吊在屋子中间楼枕上,用水瓢将沸腾后的豆浆一瓢一瓢地往摇架里舀,利用纱布把豆浆和豆渣过滤开来,过滤后,在纯的豆浆里放上酸汤,一次、两次,豆腐便一块一块白花花的在缸子里荡漾开来……

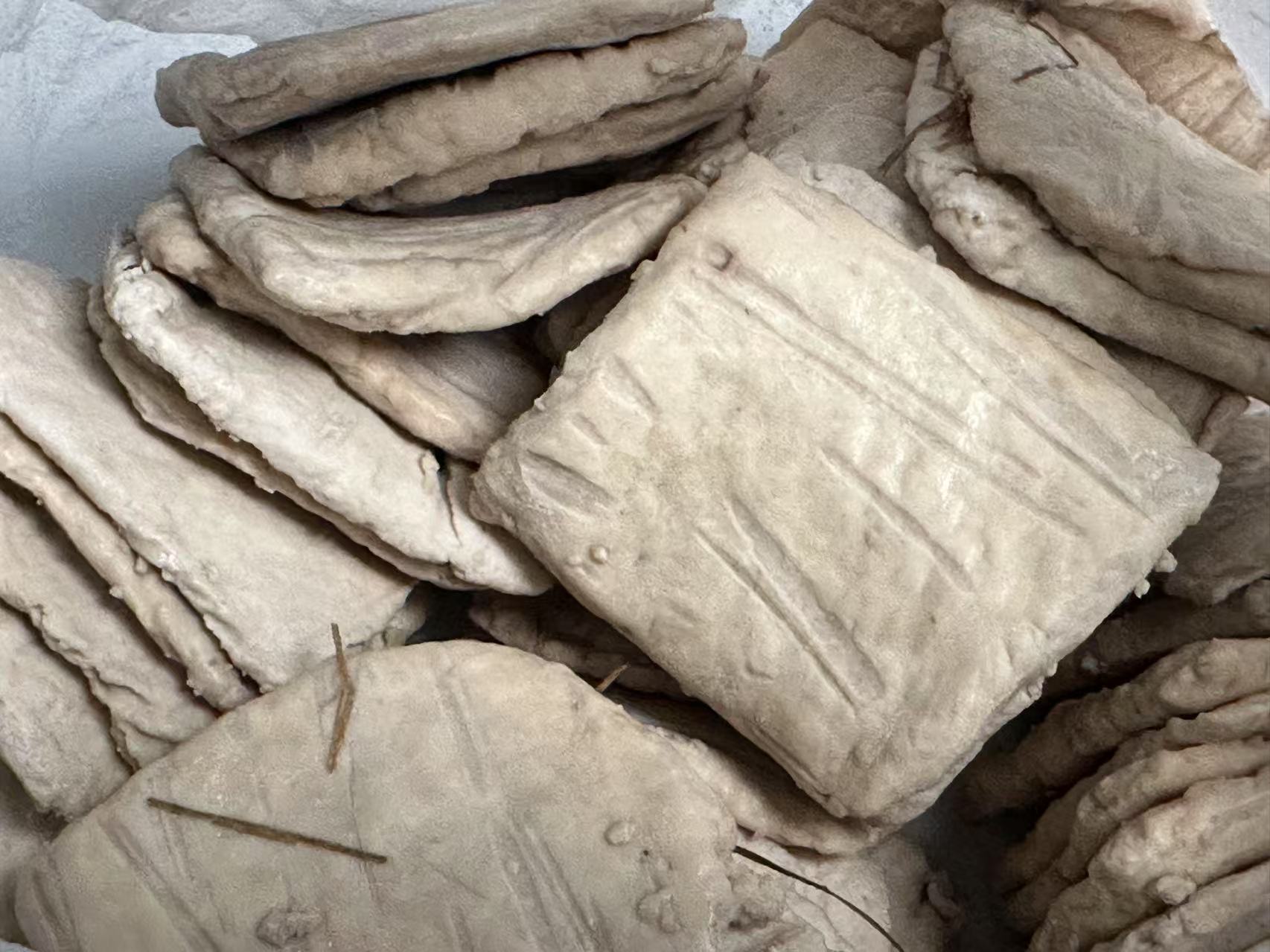

做豆腐最后一道工序是成型,豆浆在酸汤的点拨下凝成块状后,母亲便将豆腐舀进一个个事先铺好纱布的木制箱子里,这个箱子,母亲叫做包箱,然后将纱布收紧,盖上盖子,在盖子上压上石头,水份被压干后,打开来,就成了一箱箱可以站立的豆腐。

那时候,每到我们家豆腐做出来的日子,外乡商贩就到家里来收购。所以,我家豆腐用不着父母拿到街上去卖,就远销周边乡镇。

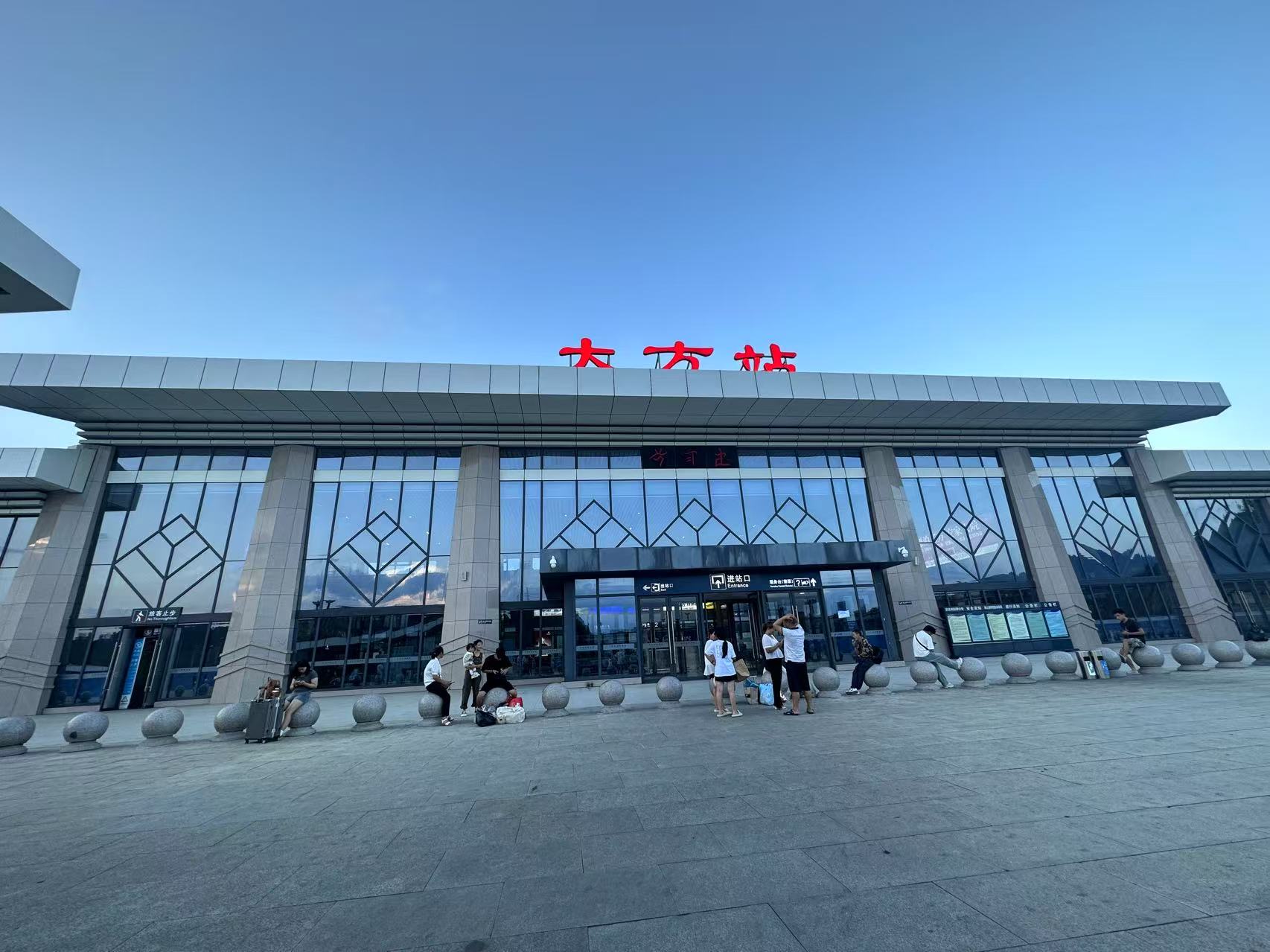

在我未调到县城从事文字工作前,我不知道大方会因了小时候父母生活所迫而“磨骨头养肠子”所做的豆腐而成为“中国豆制品之乡”,成为我经常所写文字中向外来客人介绍大方时所用的一张自豪的“名片”。

后来我才知道,在大方,其实,像我父母一样做豆腐买的人可以用不计其数这个词语来形容,无论是在乡场上还是在县城,豆腐以及其他豆制品,是大方一道特别亮丽的风景。

大方豆制品制作历史悠久,豆制品制作工艺自明代传入大方,已近400年,明、清两代,大方豆制品曾被列为上贡珍品。《贵州通志·风土志》载:“豆豉,各府州县通产,以大定(大方旧称)为最佳。”

同时,也是因了像我父母那样千千万万做豆腐等豆制品的大方人,在一年年的辛劳和摸索中,把大方的豆制品演绎得淋漓尽致,将黄豆变换着花样来“玩”,用自己的勤劳和智慧,将那一粒粒黄豆,制作成了豆腐、豆棒、豆豉、豆干、豆酱等等,远销省内外。

在这些豆制品中,光是豆干就分为无数种。按地域分,出名的就有六龙豆干、沙坝豆干、珠场豆干等;按做工分,出名的就有荞灰豆干、碱水豆干、臭豆干、糍粑豆干等,它们都各具特色,享誉在外。

尤其是糍粑豆干,更是大方的著名小吃,做法是在豆干里夹上辣椒、酱油、葱、折耳根等作料,再往豆干上裹一层糍粑,做成糍粑豆干。吃的时候,或用油炸,或用火烤,待其熟透膨胀之际,食之既脆且糯,又辣又香,既可欣赏糍粑的味道,又可吃出豆干的感觉,大方县城的美食家们在制作大方菜谱的时候,把它称之为“金包银裹”。古人云:鱼与熊掌不可得兼。在大方,糍粑和豆干却能融合,让食者同时咀嚼和拥有。

在所有的豆干中,我还是最怀念老家的炭火豆干。

老家的豆干做法和其他地方做法差不多,只是吃的时候加工方法不同。老家豆干吃的时候要用炭火烤,豆干在烧热的炭火上烤熟后,用手撕作两半,蘸上大方地道的辣椒面,就是人间的美味。一个在外地做事的朋友每次回老家的第一件事,便是约我出去吃炭火豆干!每次我们都是对着一斤烧酒、烤上一火豆干,海阔天空、不醉不归,归时夜也阑珊、酒也阑珊……

老家的炭火豆干不仅我们爱吃,有朋自远方来,它也是一个不错的待客选择。

一次,大概是十多年前吧,记得已经很晚了,一个朋友在电话里说约了省里文化界的朋友来老家采风,请我推荐宵夜的小吃,我于是推荐了炭火豆干。我带着朋友一行走进一个做豆干比较出名的人家,当炭火生起,我一边用扇子扇着炭火,一边翻烤着豆干时,豆干的香气就在空气中荡漾开来。几个前辈文明地用筷子夹取豆干蘸辣椒面时,我执意要他们像我一样,用手抓起豆干撕开蘸辣椒面后送入口中。这样的固执使大家不再拘束于自己文化人的身份,终于狼吞虎咽吃了起来,不仅吃出了风味,同时也吃出了气氛,有几个我不认识的年轻记者还伸手吆五喝六地划起了拳。

一顿炭火豆干吃下来,大家不亦乐乎!

在大方,豆腐还被演绎成普通老百姓餐桌上的神奇,一道道用豆腐作为主料制作而成的菜肴远近驰名,菜豆腐就是大方县城乡人家最喜爱和最擅长的美味。清人李宗昉在其《黔记》中说:“菜豆腐,入碎菜于豆汁成之;又一种名连渣菜豆腐;又有荞灰豆腐,以荞梗烧灰腌过宿,食之极嫩。”李宗昉曾在贵州做过几年学政,大概是任上多次吃过,所以对其印象极深,便随手把它记在了自己所编的这本书中,后来,《贵州通志·风土志》亦载入。

李宗昉所说的“连渣菜豆腐”,大方人称之为“连渣闹”。但连渣闹和菜豆腐的区别,以前我一直傻傻分不清,后来才渐渐明白,简言之,其实就是做的时候如果是豆腐多菜少,就是菜豆腐;反之,如果是豆腐少菜多,就是连渣闹。在大方所有城乡人家,凡逢年过节或有朋自远方来,都要做上一锅菜豆腐,蘸上一碗用大方皱椒和大方豆豉所制的辣椒水,就是用以慰劳自己或是款待亲朋最好的美味。

大方县城著名的豆腐名菜“骟鸡点豆腐”、“圆子连渣闹”等,就是在菜豆腐和连渣闹的基础上创新而来的。骟鸡点豆腐还在全国、全省美食大赛上获过奖。也因此,在大方县城,只要是有骟鸡点豆腐或圆子连渣闹的餐馆,人们不免呼朋唤友,大快朵颐,用一杯杯烧酒驱赶一天的工作劳累、驱赶因山城潮湿而带来寒气的同时,也联络着同事、朋友、亲人之间的感情,使大方这个小城充满着人情味。而今,不少大方特色的餐饮美食走出了大方,圆子连渣闹、豆干火锅、豆豉火锅、骟鸡点豆腐等。在贵阳观山湖区一家叫“彝三叔骟鸡点豆腐火锅”的店,因为食材地道、工艺讲究,一开业便空前火爆,据说2024年就接待了10多万人次的食客,得到了贵阳人以及广大游客的青睐。

也因此,回家吃豆干、吃连渣闹,就成了千千万万在外游子一缕挥之不去的乡愁……

前几年,我看了中央电视台《舌尖上的中国》这个纪录片之后我就觉得,这个纪录片的制作者没有来大方拍摄豆制品,一方面,是大方人和大方豆制品的遗憾,但另一方面,也未尝不是这个纪录片和制作者的遗憾!

做豆腐靠的是水,水是豆腐的灵魂,没有水,豆腐便不能成其为豆腐。

大方之所以能生产出独步天下的大方豆制品,“无它,水耳。”大方一个老一辈的民俗专家这样对我说。

说到水,就不能不说大方县城的水井。

大方县城有“乌蒙井城”之誉,据《大定县志》等文献记载,就有官水井、龙水井、斗姆阁、翰墨泉等九十九口水井。这九十九口水井水质不一,有“大水”和“小水”之分,“大水”可用来做豆腐、烤酒、泡茶或直接饮用;“小水”就只能用来熬糖、洗衣洗菜。

“一方水土养一方人。”我觉得,就是因了这九十九口井的“大水”、“小水”,才能供这个小城的人们做豆腐的做豆腐、煮酒的煮酒、熬糖的熬糖,不管日升日暮、云卷云舒,而用自己勤劳的双手把小城生活变换得多姿多彩。

九十九口井,你闭上眼睛想一想,这该能养活多少人啊?

后来,父母没有再做豆腐了,但大方却因小时候父母为生活所迫所做的豆腐等豆制品,成为“中国豆制品之乡”。

如今,走在大方县城的大街小巷,随处都可见在氤氲雾气里做豆腐的人家和推着豆腐满街叫卖的人。在这幅浓郁的世俗风情画里,我又依稀看到父母在灶火前掌豆腐时的身影,依稀听到那首“一颗豆子圆又圆,磨成豆腐买成钱。人人说我生意小,小小生意赚大钱”的儿歌。

我想,现在做豆腐卖的人们,应该是能够赚到大钱了的吧!

作者简介:胡凌,男,汉族,70后,贵州大方县人,毕节市作协会员,现供职于大方县红十字会。