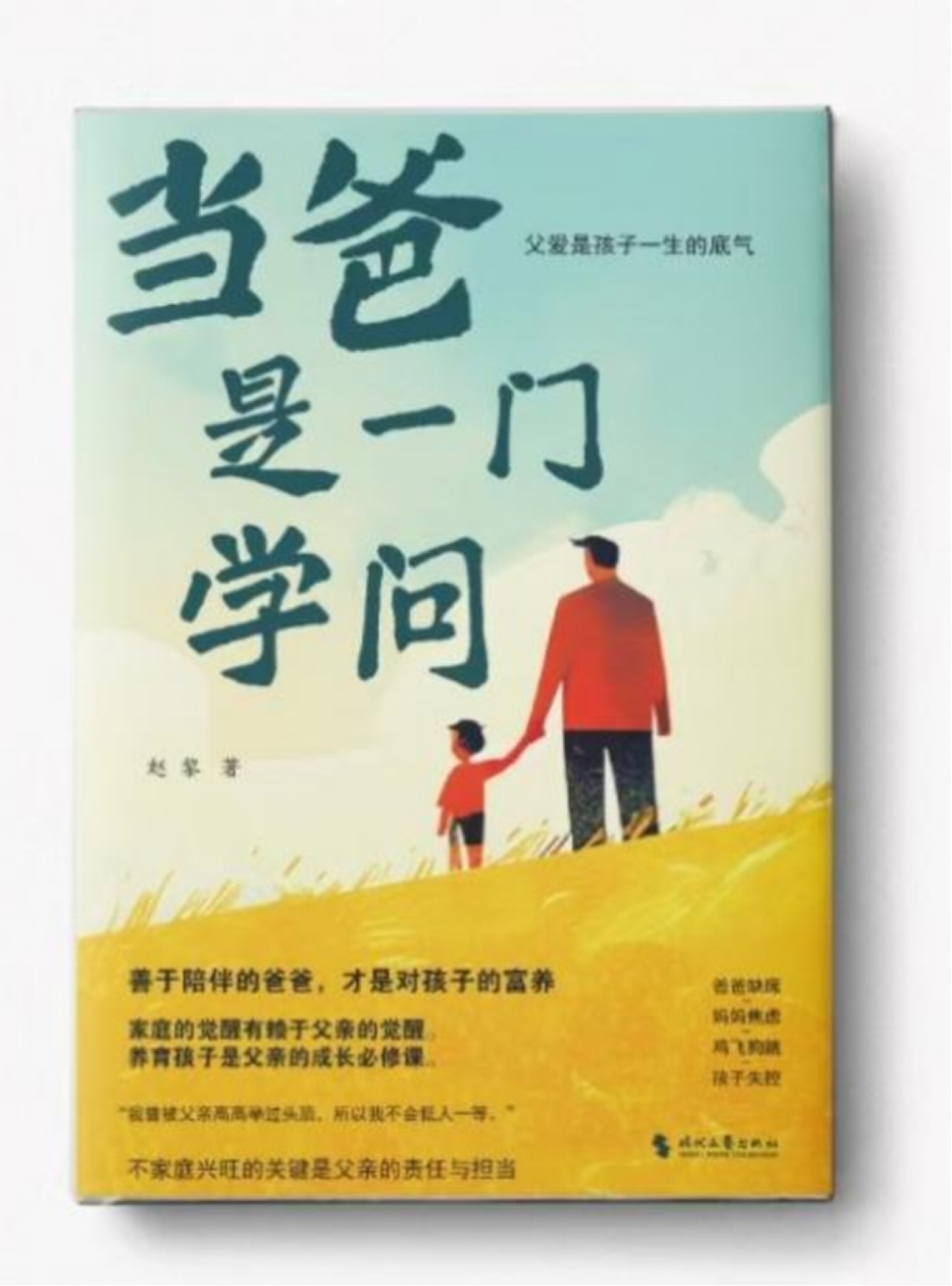

专访《当爸是一门学问》作者赵黎:父爱是孩子成长的“隐形翅膀”

记者:赵老师您好!父亲节将至,您的新书《当爸是一门学问》也引发了广泛讨论。作为心理咨询师和家庭教育专家,您为何选择以“父亲角色”为切入点创作这本书?

赵黎:父亲节不仅是感恩的契机,更是反思父职责任的契机。我见过太多家庭中父亲“隐形”的现象——他们提供物质却缺席情感,扮演权威却缺乏共情。这本书想打破这种刻板印象,告诉读者:父爱不是本能,而是一门需要学习的艺术。书中结合心理学理论(如依恋关系、社会学习理论)和多个真实案例,就是想让父亲们明白:育儿是父母的双人舞,育人与愈己同步,缺一不可。

______

记者:您在书中提到“父爱教育的独特性”,能否用一句话概括父亲与母亲在教育中的本质差异?

赵黎:母亲的爱像土壤,滋养孩子的安全感;父亲的爱像山峰,赋予孩子探索世界的勇气。比如书中案例:一个男孩因父亲坚持每周带他爬山,逐渐克服了社交恐惧——父亲通过挑战性活动,潜移默化传递抗挫力。这种“理性引导+情感支持”的组合,是母亲角色难以替代的。

______

记者:您观察到当前父亲们在育儿中最普遍的困境是什么?书中提供了哪些解决方案?

赵黎:最大困境是“想参与却不会参与”。很多父亲担心自己“方法不对”,索性退缩。书中有内容专门破解这一难题,比如:

1. 逆商培养:父亲接纳自己的不完美在先,更能与孩子一起提高“容错率”,在实战中变得更勇敢,提高逆商。

2. 情商公式:先共情再引导。父母不可能跳进孩子的脑海里“拨乱反正”,需要做的是不了解具体也相信你尽力了,不了解具体的痛苦也相信孩子你感知到了那个痛苦。

______

记者:父亲节前夕,您想对天下父亲们说什么?

赵黎:我想分享一句话:“父爱不是超人的披风,而是孩子跌倒时,你伸出的那只手。”不必追求完美父亲人设,从每天15分钟专注陪伴替代“遛狗时溜娃”开始——倾听孩子讲话、全身心共创一幅涂鸦,这些微小瞬间才是父爱的真谛。

______

记者:作为父亲节特别策划,您认为现代父亲最需要学习的“新技能”是什么?

赵黎:“情绪翻译力”。当代孩子面临的信息复杂度远超父辈,父亲需要:

* 解码“00后黑话”(如“破防了”“社恐”背后的心理需求);

* 接纳非传统表达(比如儿子用短视频记录家庭日常);

* 与母亲形成“教育合伙人”模式(书中附有“家庭会议”实操模板)。

______

记者:最后,请用书中观点为父亲节送上一句寄语。

赵黎:“教育的最高境界,是让孩子成为自己的光。而父亲要做的,就是成为那面不会破碎的镜子,映照出他本来的光芒。”

______

编者按:在父亲节这个特殊节点,《当爸是一门学问》不仅是一本育儿指南,更是一封写给所有父亲的“觉醒信”。正如赵黎所言:“父爱无需惊天动地,它的力量藏在每一次蹲下身倾听的耐心里。”