福泉道坪:“四力”促进非遗文化新发展 擦亮文旅融合新名片

阳戏传入福泉境地已有600多年历史,道坪镇谷龙村是福泉阳戏传承发展较为正常、活跃的主要阵地之一。为充分激发“福泉阳戏”非物质文化遗产潜力,促进非遗文化产业健康有序发展,福泉市道坪镇采取系列措施,切实增强“保护力”、加大“传承力”、创新“宣传力”、聚焦“品牌力”,让阳戏文化“活”起来,“兴”起来,“响”起来,“亮”起来!

增强保护力,让非遗文化“活”起来

近年来,我镇不断增强对非遗项目的传承和保护力度,随着非物质文化遗产保护工作的展开,在市委市政府的坚强领导下、市主管部门的精心指导下,对全镇范围内的非物质文化遗产现状进行了全面的摸排,全面掌握福泉阳戏发展的具体情况,并建立非遗传承人台账,完善传承人、传承基地跟传承项目一体化的保护与传承机制。

道坪镇境内现有省级非物质文化阳戏传承人2人、州级非物质文化阳戏传承人4人、市级传承人4人、中级戏师4人、阳戏花灯辅导老师6人、优秀演员28人,其中正在申请国家级非遗传承人2人。阳戏剧目现存剧目百余个,有赐福戏、贺寿戏、仕进戏、婚娶戏、送子戏、逗乐戏等。主要剧目有《请神童子》、《点酒娘子》、《过五关斩六将》、《古城相会》、《韩信追霸王》、《霸王别姬》、《孟姜女》、《二郎锁孽龙》等。现已成立福泉市阳志愿服务队,依托福泉市富银阳戏文化有限公司,每年带动近百余人就业,月均演出10余场、节目近20余个,公司年产值在40万元以上。

加大传承力,让非遗文化“兴”起来

非遗文化传承与发展的背后,靠的是一批坚守与执着的代表性传承人。近年来,道坪镇不断加强非遗传承人队伍建设,以道坪镇谷龙村的“福泉阳戏文化馆”为传承中心,非遗基地“阳戏之家”为补充,专注培养年轻一代的阳戏文化传承人,让福泉阳戏能够得到充分平衡发展;同时以摄影、视频短片、全息3D投影、研学活动等方式为辅助,把数字化多媒体技术充分的应用到福泉阳戏的保护当中,使非物质文化遗产得到有效的传承和保护;并积极申报相关项目,协调资金投入,让福泉阳戏走进校园,帮助开设“非遗培训班”、“非遗+免费学”建立起了福泉阳戏的保护机制与传承机制。并通过送戏下基层、进机关、进校园、进景区等方式开展主题文艺演出活动,切实增强福泉阳戏的影响力、竞争力,发挥本土非遗文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。同时大力抓好福泉阳戏相关实用文创和旅游商品的开发。鼓励省内外民间艺人通过实地考察、经验交流等方式“走出去”,扩宽视野,提升技能。

创新宣传力,让非遗文化“响”起来

道坪镇积极把握互联网传播规律,借助新的传播方式,综合利用微博、微信、短视频等新媒体手段,让非遗的相关知识“走出去”,更“飞入寻常百姓家”,激发人民群众对福泉阳戏文化的了解、认同和热爱,不断引导人民群众当好非遗的爱好者、守护者、传承者。与此同时,还及时对福泉阳戏的唱词和剧本内容进行修改创新,使其内容与时俱进,符合群众的文化需求和时代要求。

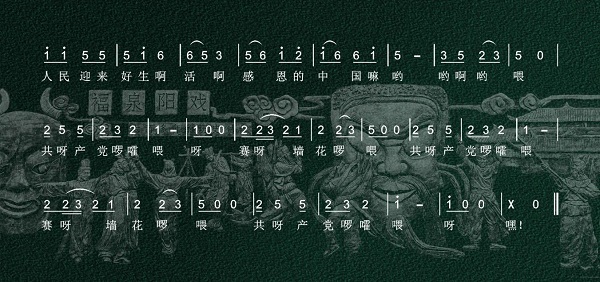

在中国共产党成立100周年之际,为了让党的声音进万家,在宣传上更加贴近基层、贴近群众、贴近实际、更接地气,通过群众喜闻乐见的艺术表现形式提升宣传效果,道坪镇党委政府精心谋划,组织文艺创作专班,选用国家级非物质文化遗产——福泉阳戏曲调,重新填词和编曲,以通俗易懂的语言将党的恩情融入其中,让广大干部群众在舒缓、悠扬的旋律中,学习百年党史、凝聚奋进力量。此歌曲一经推出,便受到了社会各界广泛好评,打开了福泉阳戏宣传与继承的新篇章,也让更多的人切身体会到这项非遗文化的魅力。

聚焦品牌力,让非遗文化“亮”起来

2021年,以福泉阳戏为代表的贵州阳戏成功入选第五批国家级非物质文化遗产,而谷龙阳戏作为福泉阳戏的主要阵地,依托这个“国”字级非遗文化品牌优势,不断探索保护非物质文化遗产的新路径,进一步推动福泉阳戏与文旅市场有机结合,抓住市域内重点少数民族特色节日、国家法定节日等重要时间节点,大力宣传福泉阳戏文化。在2021年庆祝中国共产党成立100周年之际,已成功举办以“传承非遗文化·助力乡村振兴”为主题的第七届阳戏文化节,展示了以“福泉阳戏”的独特魅力和新时代乡村群众的爱国热情,进一步凝聚起有序衔接乡村振兴的强大合力,以文化振兴助力乡村振兴。

接下来,道坪镇将大力打造福泉阳戏文化品牌,以“非遗+旅游”的方式为福泉阳戏非遗插上腾飞的翅膀,将非遗文化植入旅游发展,用旅游发展来提升和展现非遗魅力,这不仅能让非遗动起来、活起来,也给福泉的旅游经济发展注入了一股新活力、亮出了一张新名片。(道坪镇 李洪静)